Blog記事一覧 > マッサージダメ | 岡山市・備前西市駅・南区西市 じゅん整骨院の記事一覧

”回外筋症候群”(かいがいきんしょうこうぐん)は「指を使った作業をしていたら、急に指が動かなくなった」「手首や指にしびれを感じて、腱鞘炎だと思っていたけど改善しない」…このゆな症状が出現します。

岡山市南区のじゅん整骨院では、この回外筋症候群の判断、施術を行なっています。整形外科でも原因がわからなかった方も、ぜひ一度ご相談ください。

”回外筋症候群”は、手首の回外筋群に負担がかかり、筋肉や神経に障害が起こる症状です。この疾患は、特に長時間の手作業や反復動作を行う人々に多く見られますが、スポーツ選手やパソコンを多く使う方にも発症することがあります。

症状は、以下のようなものです:

”回外筋症候群”の原因は、無理な手の使い方や、長期間の繰り返し作業が主なものです。日常生活や仕事で繰り返し手を使うことで、筋肉や腱、神経が疲弊し、炎症を引き起こすことがあります。

放置しておくと症状が悪化し、長期的な痛みや可動域制限に繋がることもあります。

”回外筋症候群”を放置すると、手首や指の運動機能が低下し、さらに痛みが増してしまいます。

最悪の場合、生活に支障をきたすほどの痛みや障害が残ることも。日常的に手を使う仕事や趣味を持っている方には、大きなデメリットとなりかねません。

特に、症状が軽いと自己判断で放置しがちですが、早期に適切な施術を受けることが回復を早め、再発防止にも繋がります。

岡山市のじゅん整骨院では、”回外筋症候群”の症状を早期に発見し、適切な施術を行っています。以下の方法で、患者様の回復をサポートします:

”回外筋症候群”において重要なのは、症状が進行する前に早期対応することです。じゅん整骨院では、個々の症状に応じたオーダーメイドの施術計画を立てて、回復をサポートします。

もしあなたがこれらの症状にお悩みでしたら、まずはじゅん整骨院までご相談ください。

じゅん整骨院では、患者様一人ひとりに最適な治療を提供しています。回外筋症候群に関しても、以下の特徴が患者様から高く評価されています:

「手首や指に違和感がある」「指がしびれる」「手を使う作業で痛みを感じる」そんな症状に心当たりがあれば、早期にじゅん整骨院でご相談ください。

回外筋症候群は早期に施術を開始することで、症状の進行を防ぎ、より早く回復できます。

岡山市のじゅん整骨院では、”回外筋症候群”をはじめとする筋肉や関節の不調に対して、専門的な施術とサポートを行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

「指が伸ばしにくい」「手首の外側に違和感がある」──このような症状にお悩みではありませんか?それ、”後骨間神経麻痺”かもしれません。神経の圧迫によって起こるこの疾患は、放置すると長期的な後遺症につながるリスクがあります。

今回は、岡山市・備前西市駅近くにあるじゅん整骨院が、”後骨間神経麻痺”の原因・症状・施術方法について、専門的な視点でわかりやすく解説します。

後骨間神経は、橈骨神経の枝であり、主に前腕〜手の指を伸ばす筋肉に指令を送る重要な神経です。この神経が障害されると、指が伸びにくくなる、手の甲のしびれなどの運動・感覚異常が生じます。

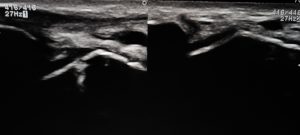

整形外科ではガングリオンや骨折の有無を画像検査で確認しますが、じゅん整骨院では超音波画像検査を(エコー)を用いて、構造だけでなく神経の滑走性や緊張状態も評価し、見落とされがちな機能的な問題にもアプローチします。

後骨間神経麻痺では以下のような症状が見られます:

「指が動かしづらいけど痛みは少ない」というケースもあり、神経の障害に気づかれないまま放置されてしまうこともあります。

じゅん整骨院では、以下のような評価や専門的なアプローチを行っています。

整形外科的評価法を用い、神経の滑走障害や緊張度を確認。筋・筋膜由来の圧迫か、ガングリオンや構造異常によるものかを見極めます。

神経が滑走する経路に沿って、神経の可動性を改善します。

PNFや末梢神経誘導テクニックを用いて、神経系の再教育を図り、指や手首の機能回復を目指します。

ハイボルテージや超音波などの物理療法で神経周囲の炎症を抑えながら、段階的に動作トレーニングを取り入れます。

神経麻痺は時間が経つほど回復が難しくなります。違和感を感じたら早めの対応がカギです。「病院では異常がないと言われた」「何科に行けばいいかわからない」とお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。

後骨間神経麻痺は、日常生活や仕事、スポーツ動作にも大きく影響を与える疾患です。痛みが少なくても、「動かしにくい」「しびれる」などの違和感は見逃さず、専門的な評価を受けることが大切です。

岡山市・備前西市駅近くのじゅん整骨院では、医学的知見に基づく評価とオーダーメイド施術で、神経麻痺に対する根本的なアプローチを行っています。

気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。

成長期の子どもに多いかかとの痛みは、“シーバー病(セーバー病)”の可能性があります。

シーバー病は、踵骨(かかと)の成長軟骨に過度な負担がかかり、痛みを引き起こす疾患です。特にスポーツをするお子さんに見られ、痛みを放置すると、成長に影響を与えることもあります。

従来、シーバー病は「成長痛」として認識されていますが、私たちじゅん整骨院では、痛みの根本的な原因として、踵骨周辺を通る神経に注目しています。神経が繰り返しの力学的ストレスを受け、滑走性が低下していることが痛みを引き起こしていると考えています。

この記事では、”シーバー病(セーバー病)”の原因、症状、施術方法について詳しく解説し、じゅん整骨院で行っている専門的なアプローチを紹介します。

”シーバー病(セーバー病)”の最も特徴的な症状は、かかとの痛みです。主にスポーツをしているお子さんに見られる症状で、特に以下のような症状があります:

これらの症状が見られる場合、早期に施術を受けることが重要です。

一般的には、”シーバー病(セーバー病)”は踵骨の成長軟骨部に過度なストレスが加わることによって発生すると言われています。

しかし、私たちの見解では、神経が関与していると考えています。踵骨周辺を通る神経は疎性結合組織の中を通っており、この部分で繰り返しの力学的ストレスが加わると、神経が緊張して痛みが発生します。

このような神経への繰り返しのストレスが滑走性を低下させ、痛みを引き起こすというのが当院の考えです。この点を踏まえた施術を行うことで、痛みを根本から改善できると考えています。

”シーバー病(セーバー病)”は早期に施術することで、症状の悪化を防ぎ、痛みを緩和することが可能です。じゅん整骨院では、以下の施術方法を提供しています:

”シーバー病(セーバー病)”を早期に施術しないと、症状が悪化して慢性化する恐れがあります。成長期の骨の発達に影響を与え、将来的にスポーツ活動が制限される可能性もあります。早期に適切な施術を行うことで、子どもたちの成長をサポートし、痛みのない生活を取り戻すことができます。

かかとの痛みを感じた場合、”シーバー病(セーバー病)”を疑うことが重要です。特にスポーツをしているお子さんに見られるこの疾患は、早期に判断し施術を行うことで、症状の悪化を防ぎ、元気にスポーツを続けることができます。

じゅん整骨院では、専門的な施術を通じて、お子さんの成長を支えます。痛みを放置せず、ぜひ一度ご相談ください。

”ハムストリングスの肉離れ”とは、太ももの裏側にある3つの筋肉(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)のいずれかが損傷した状態です。スポーツ中のダッシュやジャンプ、日常生活のふとした動作で「ブチッ」という断裂感と共に損傷することがあり、これを肉離れと呼びます。

肉離れは以下の3段階に分類されます。

当院では超音波画像検査(エコー)を用いて、正確な損傷レベルの判定を行い、最適な施術計画を立てます。

整形外科ではレントゲンやMRIなどの画像検査に加え、安静指導が中心になることが多いですが、整骨院では筋肉・関節・神経の動きに着目し、「動かしながら改善する」方法を中心に、手技療法、物理療法(超音波、立体動態波など)を組み合わせたアプローチが可能です。

急性期にはアイシングと圧迫固定を行い、損傷部位を安定化。その後、立体動態波による深部アプローチや、超音波によるアプローチと併用して早期の機能回復を促す徒手療法を行います。

歩行改善からダッシュ復帰まで段階的なトレーニングも実施。

筋肉の修復には十分な栄養摂取も不可欠です。

当院では、食事やサプリのアドバイスも含めてサポートしています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

”ハムストリングスの肉離れ”は、正しい判断と段階的なリハビリが回復のカギを握ります。放置すると再発や慢性化のリスクもあるため、違和感や痛みを感じたら早期受診が重要です。

岡山市で専門的なスポーツ障害対応を希望される方は、ぜひじゅん整骨院までご相談ください。あなたの早期回復を全力でサポートいたします!

”石灰沈着性腱板炎”は、肩の腱板にハイドロキシアパタイト(カルシウムとリンが結合した結晶)などが沈着し、夜中に激しい痛みや可動域の制限を引き起こす疾患です。

一般的には物理療法や薬物療法が行われますが、近年では栄養療法が注目されています。今回は、石灰沈着性腱板炎の改善に役立つ栄養素とその摂取方法について、整骨院の視点から詳しく解説します。

石灰沈着性腱板炎は、肩の腱板にハイドロキシアパタイトが沈着し、炎症や激しい痛みを引き起こす疾患です。特に夜間や動作時に痛みが強くなることが多く、日常生活に支障をきたすこともあります。

”石灰沈着性腱板炎”の改善には、適切な栄養素の摂取が不可欠です。以下に、石灰沈着性腱板炎の改善に効果的とされる栄養素を紹介します。

マグネシウムは、カルシウムの代謝を調整し、筋肉や神経の機能を正常に保つ役割があります。マグネシウムが不足すると、カルシウムが過剰に沈着しやすくなり、石灰沈着性腱板炎のリスクが高まる可能性があります。

摂取方法:ナッツ類、豆類、全粒穀物、緑黄色野菜など。

ビタミンCは、コラーゲンの合成に必要な栄養素であり、腱や靭帯の修復を助けます。また、抗酸化作用により炎症を抑える効果も期待できます。

摂取方法:柑橘類、キウイ、パプリカ、ブロッコリーなど。

グルコサミンは、関節や腱の構成成分であるグリコサミノグリカンの合成を促進し、組織の修復を助けます。石灰沈着性腱板炎の改善にも有用とされています。

摂取方法:サプリメントとしての摂取が一般的です。

ビタミンB群は、エネルギー代謝や神経の機能維持に関与し、筋肉や腱の健康をサポートします。特にビタミンB6は、炎症を抑える効果があるとされています。

摂取方法:肉類、魚介類、卵、乳製品、全粒穀物など。

亜鉛は、細胞の修復や免疫機能の維持に重要なミネラルであり、腱の修復過程にも関与しています。

摂取方法:牡蠣、赤身の肉、豆類、ナッツ類など。

たんぱく質は、筋肉や腱の構成成分であり、組織の修復や再生に不可欠です。十分なプロテインの摂取は、石灰沈着性腱板炎の回復を促進します。

摂取方法:肉類、魚介類、卵、乳製品、大豆製品など。

”石灰沈着性腱板炎”は、ハイドロキシアパタイトというリン酸カルシウム結晶の沈着によって起こる肩の炎症性疾患です。痛みが非常に強く、日常生活にも大きな支障をきたすため、早期の対応が重要です。

その施術や予防においては、適切な栄養素の摂取が体の回復力や炎症の軽減に大きく寄与します。

特にMg(マグネシウム)、VC(ビタミンC)、VB群(ビタミンB群)、Zn(亜鉛)、グルコサミン、プロテインなどを意識的に取り入れることで、腱の健康を保ち、再発リスクを下げることが期待できます。

「石灰沈着性腱板炎ではないか?」と思ったら、我慢せず早めの専門的な対応が大切です。岡山市南区のじゅん整骨院では、最新の評価法と施術技術に加え、栄養や生活習慣まで踏み込んだアプローチで、根本からの改善を目指しています。

こちらのページでも詳しく解説していますのでご一読ください。

整形外科に行っても良くならない、痛みが繰り返す…そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

成長期の少年野球選手に多く見られる”野球肘”は、早期発見と適切な対応が選手生命を守る鍵となります。

野球肘は、投球動作の繰り返しによって肘に過度な負担がかかり、関節や軟骨、靭帯などに障害が生じる状態を指します。特に成長期の選手は骨や軟骨が未成熟なため、損傷しやすい傾向があります。

野球肘は「投げすぎ」などの使いすぎ(オーバーユース)だけでなく、身体の回復力が追いついていないことも原因の一つです。

とくに中高生や成長期の子どもは、筋肉や腱、靭帯を修復するために大量の栄養素、特にたんぱく質が必要です。

たんぱく質が不足していると、筋肉や腱のダメージが十分に修復されず、結果として小さな損傷が蓄積し、やがて野球肘のような大きな障害へと発展するリスクがあります。

運動量の多い子どもやアスリートこそ、毎日の食事でしっかりと体重1kgあたり1.5~2gのたんぱく質を意識することが大切です。

もし肘の痛みが続くようであれば、施術だけでなく栄養面の見直しも視野に入れてみてください。当院では、食事やサプリメント、生活習慣についてもアドバイスしております。

野球肘の主な症状には以下のようなものがあります:

これらの症状が現れた場合は、早期に施術を受けることが重要です。

当院では、超音波画像検査(エコー)を活用し、筋肉や靭帯、骨の状態をリアルタイムで確認します。MRIのような大掛かりな検査ではなく、即座に患部の状態を把握できるため、正確かつ迅速な対応が可能です。

また、視診・触診・徒手検査も併用し、損傷部位と程度を総合的に評価します。

”野球肘”は、早期の適切な処置が回復期間を大きく左右します。病態によって細かな施術内容は変わります。

当院では、重症度に応じた段階的なリハビリプランを個別に立て、無理なく復帰できるよう支援します。

野球肘を予防するためには、以下の点に注意しましょう:

”野球肘”は、早期発見と適切な対応が選手生命を守る鍵となります。肘に違和感や痛みを感じた場合は、無理をせず、お早めに施術を受けることをおすすめします。

じゅん整骨院では、野球肘の予防と施術に関するご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。

”テニス肘”とは、一般的に肘の外側にある上腕骨外側上顆という部分に炎症が起こる疾患とされ、正式には「上腕骨外側上顆炎」と呼ばれています。スポーツだけでなく、日常生活での繰り返しの動作によっても発症することがあります。

一般的には「肘の使いすぎによる炎症」と説明されることが多い”テニス肘”ですが、じゅん整骨院ではもう少し違った視点で病態を捉えています。

実際の臨床現場では、ほとんどの症例で「炎症」は起こっておらず、橈骨神経という神経の枝となるさらに細い神経が痛みに関わっています。この神経が上腕三頭筋や上腕筋などの筋肉に影響され、滑走不全や神経への血流低下などが複雑に絡み合っているケースが多く見受けられます。

そのため、当院では単なる「炎症」への対処ではなく、関連組織の滑走性、関節可動性、末梢神経のリリース、局所の循環改善といった多角的なアプローチを行っています。

「安静にしていてもなかなか改善しない」「湿布やサポーターで治らなかった」という方は、ぜひ一度、当院の施術を体験してみてください。

じゅん整骨院では、以下のような施術を行っています。

患部の状態を詳細に把握するため、必要に応じて超音波画像検査を行います。

詳細はこちらからご確認ください

詳細はこちらからご確認ください

筋肉・神経などの滑走性を改善します。

患部の負担を軽減し、組織の滑走性を改善するためのテーピングを行います。

テニス肘は、早期に適切な対処をすることで、回復が早まります。痛みを感じたら、自己判断で放置せず、専門機関の受療をおすすめします。

じゅん整骨院では、一人ひとりの状態に合わせた施術で、痛みの根本改善を目指します。「どこに行っても良くならなかった…」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

”ふくらはぎの肉離れ”は、スポーツや急な動作などでふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋など)に過度な負荷がかかった際に発生する筋線維の損傷です。「ブチッ」という音や強い痛みを感じることが多く、歩行困難になるケースもあります。

肉離れは主に以下のような場面で起こりやすいです:

軽度の肉離れでも、適切な処置を行わず放置すると、憎悪リスクや慢性的な痛みにつながることがあります。また、無理に動かすと損傷範囲が広がり、回復が長引く可能性もあります。

受傷直後は「RICE処置」を基本に以下のような処置をしてください。

初期対応を適切に行うことで、予後が大きく変わります。

「骨折の可能性があるような強い腫れや歩行不能な状態であれば、まず整形外科で画像検査(レントゲンやMRI)を行うことが大切」と思われる方がほとんどだと思います。

しかし、実は肉離れの処置から施術まで一貫して早期回復を目指すなら、整骨院での施術が非常に有効です。岡山市南区のじゅん整骨院では、患部の状態を的確に把握し、炎症期・回復期それぞれに最適なアプローチを行います。

当院では、ふくらはぎの肉離れに対し、以下のような対応を行っています:

※回復期間は年齢や生活スタイル、適切な処置の有無により大きく変わります。

”ふくらはぎの肉離れ”は、一度起こすと再発しやすく、初期の対応が予後を大きく左右します。痛みが強くなくても「ただの筋肉痛」と自己判断せず、専門機関にて正確な評価を受けることが重要です。

じゅん整骨院では、肉離れの早期回復と再発予防のため、超音波検査・電気療法・手技療法・リハビリ指導を総合的に行っています。

「歩くとふくらはぎが痛い」「運動中に違和感があった」など、気になる症状があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

”投球肩障害”は、野球などの投球動作を繰り返すことで肩関節に負担がかかり、痛みや違和感が生じる障害です。特に成長期の子どもや投球頻度の高い選手に多く見られます。

一般的には肩周囲の筋力不足や柔軟性の低下などとも言われていますが、ほとんどの場合は違います。ただ、違うと言ってもその原因は個々によってまちまちです。

整形外科でのレントゲン検査では上腕骨の骨折などの判断を、MRIでは肩のインナーマッスルの損傷や軟骨の損傷を確認、そして当院では超音波画像検査(エコー)を行い、筋肉・疎性結合組織・神経・軟骨など様々な組織を観察します。

じゅん整骨院では、”投球肩障害”に対して以下のような施術を行っています。

柔軟性を高めるためのストレッチや肩周りの筋トレはだめです。余計に肩を傷める可能性があるどころか、投球フォームの乱れやスピードの低下を招く可能性があります。

投球肩障害は、早期の対応が重要です。肩の痛みや違和感を感じたら、無理をせず、専門の医療機関を受診しましょう。じゅん整骨院では、投球肩障害の予防と治療に力を入れています。お気軽にご相談ください。

近年、”テニスボールでぐりぐり”するセルフマッサージが注目されています。手軽にできるセルフケアとして取り入れている方も多いでしょう。しかし、誤った方法で行うと、かえって体に悪影響を及ぼすことがあります。

筋肉や靭帯に損傷がある状態で、”テニスボールでぐりぐり”して患部を強く圧迫すると、炎症が悪化する可能性があります。特に急性期の外傷では、安静が必要なため、無理な刺激は避けるべきです。

回復傾向にある組織は非常にデリケートです。過度な圧迫や摩擦は、再び損傷を引き起こす可能性があり、治癒を遅らせる原因となります。

”テニスボールでぐりぐり”するような強いマッサージによって筋肉が過度に緩むと、筋出力が低下し、関節の安定性が損なわれることがあります。これにより、関節に過度な負担がかかり、痛みや不安定感を引き起こすことがあります。

”テニスボールでぐりぐり”するマッサージは一時的に痛みを和らげることがありますが、根本的な原因を解決するものではありません。痛みの原因を正確に把握し、適切な施術を受けることが重要です。

テニスボールを当てる位置が筋肉であれば筋肉を、神経であれば神経を傷める可能性があります。局所的に過度な圧刺激が組織を損傷させてしまう危険性がありますので、特に注意が必要です。

当院では、患者様一人ひとりの状態を丁寧に評価し、最適な施術法を提案しています。以下のような方法で、安全かつ効果的な施術を行っています。

患部の状態を正確に把握するために、超音波画像検査(エコー)を活用しています。これにより、筋肉や靭帯の損傷の程度を詳細に評価できます。

詳しくはこちらから

患者様の症状や生活スタイルに合わせて、最適な施術プランを提案します。無理のない範囲での運動療法やストレッチ指導も行っています。

自宅で行える安全なセルフケア方法を個別に指導しています。無理のない範囲でのストレッチや、適切な運動などをお伝えしています。

”テニスボールでぐりぐり”するようなセルフマッサージは、かえって症状を悪化させる可能性があります。痛みや違和感を感じた場合は、自己判断せず、専門家に相談することをおすすめします。

じゅん整骨院では、患者様の症状に合わせた最適な施術を提供していますので、お気軽にご相談ください。